彊村砚重现纪实

载于 2017年3月《词学》杂志

编者按:1931年12月,词学家朱彊村去世,临终前以遗稿和校词用的朱墨双砚授予龙榆生,成为词坛一段佳话。夏敬观、吴湖帆、徐悲鸿等人据此画了《彊村授砚图》。世事沧桑,随着龙榆生先生下世,砚台逐渐淡出人们视线,下落成谜。最近龙榆生哲嗣龙英才先生撰文,叙述了彊村砚重新发现的过程,再续佳话。原文刊载于《词学》第35辑,此处略有修改。

文革初期的一九六六年,家父龙榆生预感可能遭遇“抄家”之祸,将秘藏多年朱祖谋先生所授之校词双砚交由其常来家中习词的汤靖先生妥善保管。二〇一四年初,汤靖突发心脏病去世。当汤靖夫人邬美娣女士电话告知内子邵慎平这一不幸的消息时,也提及校词双砚之事。考虑到北京香山正在筹建龙氏词苑暨风雨龙吟室,家住北京的四姐龙雅宜与我商议,建议邬女士将此砚移至风雨龙吟室永久保存并公开展出,邬女士欣然同意。是年九月廿四日,捐赠仪式在北京举行。

在此之前,当上海社科院研究员徐培均先生与南京大学张宏生教授听闻“彊村砚”现身的消息,提出要亲身验视这一闻名词坛的重要物件。蒙邬女士慨允,我与夫人陪同二位先生、以及上海外国语大学的张昱教授和复旦大学的倪春军、宋荟彧博士等一行七人于六月廿九日前往邬女士家中观摩“彊村砚”。

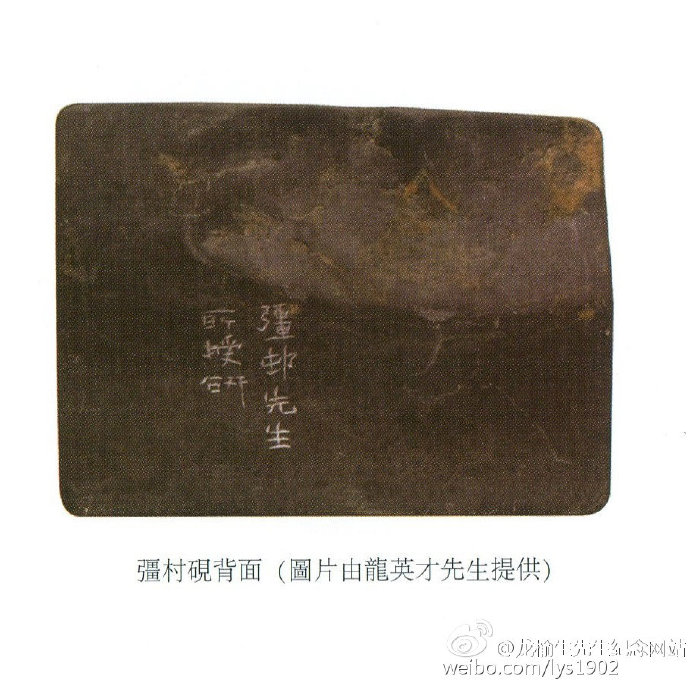

我家兄弟姐妹八人虽然都听说过彊村先生向家父授砚的故事,但谁也未曾亲眼见过此砚,家父也从未提起过该砚的下落。该砚为长方形双砚,安放在定制的扁平红木盒中,盒子长约二十二厘米,宽八厘米。左边是使用朱墨用于批注文稿的砚台,右边则是使用黑墨用于写作的砚台,二者尺寸相同,紧密镶嵌于红木盒底座的卡槽中。

众人仔细察看砚台与红木匣盒周身表面,并未发现有任何文字证明此双砚为“彊村砚”。此时,张宏生教授认为砚底应该有文字记述此砚来历,但他无论使用什么办法,均无法使砚身与底座分离。无奈之下,众人只好将砚台交到我的手中。冥冥之中,似有神助。当我用手指捏住嵌于红木盒底座其中一方砚突出的边缘,左右轻轻摇动时,竟然毫不费力地将此方砚台与底座分离,众人这才惊奇地看到砚底清晰地刻有“彊村先生所授砚”七个大字,是为“彊村双砚”无疑。

这或许是我与父亲之间的心灵感应吧!众人兴味渐起,摩挲赏鉴,合影留念,夜阑始归。张宏生教授作《金缕曲》纪之,词中有云“砚底雕镌轻拂拭,淡墨痕、似有神灵守”,盖指此事。

附:张宏生教授赋《金缕曲》: