一、教书习惯的养成

琴按:原文于 1943 年 2 月 13 日(中华民国三十二年)写成,先生其时四十二岁,连载于周黎庵主编之《古今》半月刊第 19 期至第 23 期(同年 3 月~5 月)。原版排印略有错字,其明显者于此电子版径改之,部分则于附注说明。

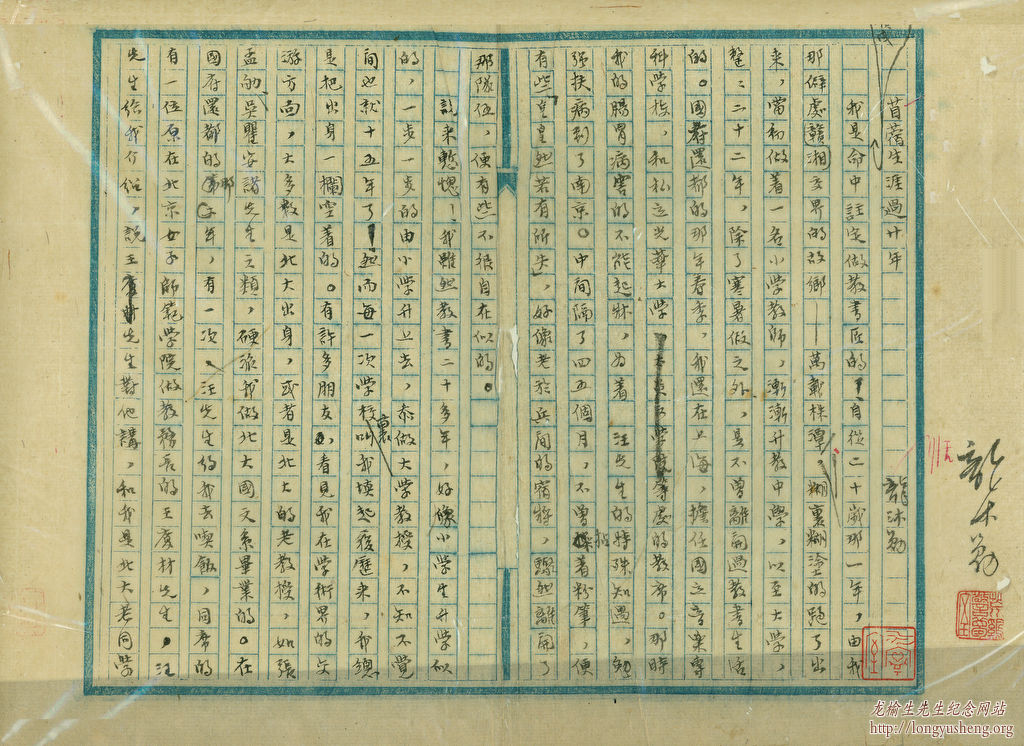

我是命中注定做教书匠的!自从二十岁那一年,由我那僻处湘赣交界的故乡(万载株潭)糊里糊涂的跑了出来,当初做着一名小学教师,渐渐升教中学,以至大学,整整二十二年,除了寒暑假之外,是不曾离开过教书生活的。国府还都的那年春季,我还在上海,担任国立音乐专科学校,和私立光华大学等处的教席。那时我的肠胃病害的不能起床,为着汪先生的特殊知遇,勉强扶病到了南京。中间隔了四五个月,不曾拈着粉笔,便有些“皇皇然若有所失”,好像老于兵间的宿将,骤然离开了那队伍,便有些不很自在似的。

说来惭愧!我虽然教书二十多年,好像小学生升学似的,一步一步的由小学升上去,忝做大学教授,不知不觉间也就十五年了!然而每一次学校里叫我填起履历来,我总是把出身一栏空着的。有许多朋友,看见我在学术界的交游方面,大多数是北大出身,或者是北大的老教授,如张孟劬、吴瞿安诸先生之类,硬派我做北大国文系毕业的。在国府还都的那年,有一次,汪先生约我去吃饭,同席的有一位原在北京女子师范学院做教务长的王厦材先生,汪先生给我介绍,说王先生对他讲,和我是北大老同学,所以特地约到一块儿来谈谈。我当时怪难为情的,又不敢冒充,只得低声的向汪先生解释,大约是因为我有三个哥哥,叫做沐光、沐棠、沐仁的,都曾肄业北大,时间过得长远了,厦材先生或者记错了吧!区区原来自十四岁在故乡龙氏私立集义高等小学校毕业之后,就不曾升过学的!

我现在还时常感觉到,我的吃饭本领,那根基还是在那十三四岁时候打定的,而我的教书匠生涯,也就同时开始了!我的父亲,是贫苦出身的。中了光绪庚寅科的进士,和文芸阁、蔡孑民、董绶金诸先生同榜,后来做了二三十年的州县官,一直是清风两袖。现在虽然事隔四十馀年之久,而我在外面偶然遇着桐城人士,不拘老少,谈起来,差不多没有不知道“龙青天”的。我父亲自从辛亥革命那年,退居乡里,除了奉养我的八十多岁的老祖母外,就在离家二三里地的一座龙氏宗祠里,创办了那一所集义小学,所收的学生,大都是族人子弟,而我和我的几个堂兄弟,也就做了那学校里的基本队伍。那时同学们也有四五十个,除了另请一位教英算的先生外,其馀国文和历史等等,都是由我父亲教的。他老人家是最服膺孔老夫子“学而不厌,诲人不倦”那两句名言的。他教学生,相当的严厉。每天叫学生们手钞古文,以及《史记》列传,顾氏《方舆纪要》总序、《文选》、《杜诗》之类,每个学生都要整整的钞了几厚本,钞了便读,读了要背,直到颠来倒去,没有不能成诵的,方才罢手。一方面又叫学生们点读《通鉴》,每天下午,大家围坐起来,我父亲逐一发问,有点错句子,或解释不对的,立即加以纠正。一个星期之内,定要做两次文章。学生们做好之后,交给我父亲,详加批改,再叫学生站到案旁,当面解释一遍,又要学生拿去另誊清本,交出重阅。单说我个人,经过这一番严格训练,一年之后,便可洋洋洒洒的,提起笔来,写上一篇一两千字的很流畅的议论文。到了高小毕业,就学会了做骈文诗赋。我还记得有一次,我父亲叫同学们做一篇《苏武牧羊赋》,以“海上看羊十九年”为韵。我居然做了一篇仿佛《六朝唐赋》体格六七百字的东西,现在还记得“发馀几何,齿落八九”,那么两个警句。后来我在各级学校里,混了二十几年,虽然因为经验关系,或从时髦人物,得了些新的教授方法。可是要求国文的进步,还是免不得这句“熟则生巧”的老话,心手相应,意到笔随,我父亲当年教我的法门,总是终身吃着不尽的呢!

我生来就有一种自尊心,而且勇于负责的。自从五岁丧母之后,就跟着父亲。尤其在十岁那年,父亲弃官归里,从事小学教育之后,更是朝夕不离。我父亲对儿子,是有些溺爱的,常爱向亲戚朋友夸奖我,说我的诗文做得好,素来不骂我,打是更谈不上的了。我却并不因为父亲的溺爱,便放肆或偷懒起来,反而加倍努力,比人家进步得特别快些。有时候,我父亲因为有特别的事情,不能够到学校里来,我便招集同学们,团坐在一块,温起书来,背的背,讲的讲,俨然代表执行着我父亲的职务。后来我父亲索性叫我帮着改文,事实上一个十三四岁的孩子,俨然做起助教来了。

我在高小毕业之后,便抱着一种雄心,想不经过中学和大学预科的阶段,一直跳到北大本科国文系去。那时我有一个堂兄名叫沐光的,在北大国文系肄业,一个胞兄名叫沐棠的,在北大法科肄业。他们两个,都和北大那时最有权威的教授黄季刚先生很要好。每次暑假回家,总是把黄先生编的讲义,如《文字学》、《广韵学》、《文心雕龙札记》之类,带给我看。我最初治学的门径,间接是从北大国文系得来,这是无庸否认的。我那堂兄还把我的文章带给黄先生看,黄先生加了一些奖诱的好评,寄还给我,并且答应帮忙我,直接往入北大本科。后来我在十七岁的那一年,生了一场大病,几乎一命呜呼。我另有一个堂兄名叫沐仁的,就靠黄先生的介绍,不曾经过预科的阶段,直接进了北大国文系。等我病体回复健康,黄先生在北大,也被人家排挤,脱离他往了。我的父亲因为供给三个子姪的学费,和几十口的大家庭生活,积年薪俸所入,也消耗的差不多了。我只好打消这升学北大的念头,努力在家自修,梦想做一个高尚的“名士”。到了将近二十岁的时候,我的胞兄沐棠,在北京教育部死了!我也结婚多年了——我的家乡是喜欢替儿女早完婚嫁的,我也不能例外——觉着躲在乡间,不是道理,而那时的国立大学,渐渐对于审查资格,严格起来,“只看衣衫不看人”,也只好随他去了。后来终于得了父亲的允许,勉强凑了些费用,由堂兄沐光的介绍,到了武昌,拜在黄先生的门下,学些音韵学。那时黄先生在武昌高等师范学校(后来改称武昌师范大学,再改武汉大学)教书,我也偶然跟着他去旁听,一方面教他的第二个儿子名叫念田的读《论语》。黄先生除声韵文字之学致力最深外,对于做诗填词,也是喜欢的。他替我特地评点过一本《梦窗四稿》。我后来到上海,得着朱彊村先生的鼓励,专从词的一方面努力,这动机还是由黄先生触发的。我在黄先生家里,住不到半年,一面做学生,一面做先生,也颇觉着称心如意。我还记得,我在过二十岁生日的那一天,正是暮春天气。悄悄的一个人,跑到黄鹤楼上,泡了一壶清茶,望着黄流滚滚的长江,隔着人烟稠密的汉阳汉口,风帆如织,烟树低迷,不觉胸襟为之开展,慨然有澄清之志。照了一张纪念相,做了几首歪诗,现在早已不知散在那里去了!过了不久,不幸王占元的部下,在武昌闹起兵变来,我跟着黄先生和高师的同学们,逃奔到城外的长春观,再转到汉口。这次兵变平息,恰好我家仅馀的些少资本,做点夏布生意,又被驻到汉口的经理人耗蚀完了!那时恰值暑假,黄先生带着我到苏扬各地,玩了一番,我就卷了铺盖,挟着几本用过苦功的书籍,回到家乡吃老米饭去。